第七章 邂逅(めぐりあい)

| 光 栄 輝 く 函 館 の 海 に 陸 に 東 宮 殿 下 を 迎 え 奉 る 十 四 萬 区 民 の 熱 誠 溢 れ 号 砲 と 轟 く 萬 歳 の 声 |

とある。

御召艦「日向」は午後一時四十二分入港、同四十八分投錨した。三時三十分、御召艇は、鉄道桟橋に御到着、陸軍少佐の軍服に大勲位副章を御佩用の殿下が颯爽たる御英姿で北海道御巡啓の第一歩を記されたのである。

殿下は上陸後、谷地頭にある函館要塞司令部に御成、函館要塞の歴史と沿革を御聴取の後、函館公園に移動、記念植樹を行われ、その後、元町公会堂にて公益事業に尽瘁した功労者を賜謁されたのであった。 翌日は、五稜郭公園にて御清遊、及び、函館中学校を視察。その翌日は、大沼公園を御散策の後、函館に別れを告げ、再び、「日向」にて小樽に向かわれたのであった。 東宮殿下の函館滞在はこのように三日間であったが、この間、函館は、東宮殿下一色に包まれたのである。

御 道 筋 の 堵 列 者 に

ご 機 嫌 い と も 麗 し く

挙 手 の 礼 を 賜 う

御上陸の最初の日、「小豆色に塗られた東宮殿下の御召自動車は雨に清められて、愈々神々しく、午後三時十五分、玉砂利を清め敷き詰めた函館駅の大広場から、粛々として、鶴岡町電車線路を一直線に要塞司令部へと向はせられた。御道筋には、廃兵、並びに軍人遺族、在郷軍人会々員、重砲兵大隊、聯隊区司令部員等を始め、各小学校の児童や、商業。師範、中学、商船、高女、其の他各女子職業学校生徒、愛国婦人会会員、郡部の拝観者、約一万五千名が左右に堵列して御奉迎申し上ぐると殿下には御気色いとも晴れやかに微笑を湛へられて懇ろな会釈を賜ふた。各供奉員の自動車は、御召自動車に次いで二十余台、南部坂を上って青柳町に折れ、公園前を通過した瞬間、拝顔感激の余り萬歳々々と熱狂して雨後の公園に轟いた。殿下のお召自動車は御予定の如く、同三時五十分要塞司令部へと御成り遊ばされた。沿道に堵列の奉迎者は、団体堵列者以外、一般拝観者の中には沿道に茣蓙を敷いて顔を上面に付けている老婆も見受けられた。殊に装飾燈の下、鉄筋コンクリートの歩道坦々として砥の如き末広町通り御通過の際、殿下は陪乗の入江侍従長に向けて種々御下間があったと拝承す………」

今の時代、平成の時と較べるべくもない熱狂ぶりである。

この時、源二郎も又、織右エ衛門、定一、紀太惟修、数人の従業員等共に、鶴岡町、河村蒲団店前の沿道に立っていた。東宮殿下という尊い現神を一目、拝顔したいという、誰もが持つ欲求にかられていたのかもしれない。

「西村さん、間もなく殿下の御通りですよ。」

紀太がそう言った時、大きな花火の爆発音が響いた。殿下の出発の合図であった。源二郎は仕事を止め、小走りに蒲団や綿を陳列している店の前に立った。 先導車が次々と過ぎ、小豆色の車が眼前に迫って来た時、周囲から

「東宮殿下万歳!」

という掛け声が上がった。源二郎も思わず「万歳!万歳!」と唱和していた。小豆色の車は、一瞬のうちに過ぎ去ったが、その時、微笑を交わしながら手を振る殿下の姿が源二郎の目に写ったのは幸いであった。殿下を拝顔出来たという満足感があった。その一瞬の映像は、長く源二郎の頭から消えることは無かった。「日本人は、これから、この人のために奉仕しなければならない・・・」日本人としての愛国心が源二郎の心に沸々として湧き上ってきていた。

この時、更に、源二郎にとって、運命的な出会いとも言える光景があったことを、この場で付け加えておかなければならない。

殿下を奉迎する沿道の中に、その人が立っていたのである。 五、六間先の割烹着に「愛国婦人会」の襷掛けをした女の集団の中に、一人だけ違って、和服に紺の事務服を着た、その人が立っていたのである。その人は万歳を唱えることもなく、柔らかく、多少、異風を思わせる風貌の中で、微かに笑みを漂わせながら殿下の車を見詰めていたのだった。源二郎は、 「おやっ!」 と思い、その人を見た。 この辺には居ない容貌が、源二郎の心を捕らえて離さなかった。殿下の車が過ぎ去ると、その人は、急ぐように、その場を去った。 そして二年後、源二郎は、その人と、再び邂逅するのである。正に運命という言葉に合致するような、その日の出来事なのであった。

東宮殿下の巡啓の余韻は、その時、七月一杯、函館全区に漂って離れなかった。そして函館区が函館市に区制を変更する直前、その月が終わろうとする、七月二十六日、河村製綿所が次のような商業登記を行ったことは、社史にも残る記念すべき変革であった。

| 株式合資会社設立 |

| 商号 | 株式合資会社丸村コドモ印製綿所 |

| 本店 | 函館区新川町三百九番地 |

| 支店 | 同 区鶴岡町六拾四番地 |

| 同 区新川町弐百七拾四番地 同 上磯郡上磯町大字上磯村字飯生町百参拾九番地ノー |

|

| 目的 | 1、綿蒲団、蚊帳、石灰の製造販売 |

| 2、夜具地、友仙、モスリンノ販売 | |

| 3、前項二附帯スル事業 | |

| 4、保険会社ノ代理店 | |

| 設立ノ年月日 | 大正拾壱年七月弐拾六日 |

| 株金ノ総額 | 金壱万円 |

| 一株ノ金額 | 金五拾円 |

| 各株二付キ払込ミタル株 | 金額金五拾円 |

| 公告方法 | 函館区二於イテ発行スル函館新聞二掲載ス |

| 無限責任社員ノ氏名住所 株金以外ノ出資 種類及ビ価格 |

|

| 金六万円 | 河村織右工門 上磯郡上磯町大字上磯村字飯生町百参拾九番地ノー |

| 金五万円 | 河村定一 函館区新川町参百九番地 |

| 金壱万円 | 紀太惟修 同区鶴岡町六拾四番地 |

| 金壱万円 | 鈴木繁延 同区新川町弐百七拾四番地 |

| 金壱万円 | 西村源二郎 同区新川町参百九番地 |

| 代表社員の氏名 | 河村定一 |

| 監査役の氏名住所 | |

| 大藤良三 函館区新川町弐百九拾四番地 |

|

| 飯田貞一 同区同町同番地 |

|

| 西谷雄三 同区同町同番地 |

|

| 存立ノ時期 | 設立ノ日ヨリ弐拾ケ年 |

| 右、大正拾壱年七月弐拾九日 | |

| 函館区裁判所 | |

この時の変革を「70年」史は次の様に記す。

「大正十一年(一九二二年)七月二六日、従来の個人経営であったのを、組織を改め、 「株式合資会社」とした。

これを機会に陣容も一新、長男定一が事実上の店主(代表社員)となり今後の活躍が大いに期待された。

名称は「丸村コドモ印製綿所」と称し、資本金十五万円(後、大正十四年、二十万円に増資した。)無限責任社員と株主(有限責任社員)に分け、事業の発展を期したのである。・・・・・・

そして、そのまま終戦までは、この組織でやってきたのである。・・・・・・」

迂闊にも筆者は、有限、無限の意味について、コドモ印製綿所の内部組織の一環であろうかと考え、その内容を、同社の磯川欣一に問い質す機会があったが、その後の調査で、会社法における合資会社の沿革の法規に属するものであることを、改めて知ることになった事を恥じるのである。

合資会社は、甲が営む事業に乙が限度を定めて資本参加し、その事業活動から生ずる利益を両者で分配する形態の小規模の会社を言うのである。合資会社であっても、会社の営業上の債務について、会社の債務について、会社の財産で支払えないときは、その個人財産で弁済しなければならない。

債権者は会社に支払能力がない時は、社員に直接請求できる。合資会社では、その責任範囲を無限責任を負う社員(無限責任社員)と、定款に記載した「出資の価格」を限度として責任を負う有限責任社員とが、それぞれ、少なくても一人は存在しなければならない。 無限責任社員が業務執行に当たり、有限責任社員は業務執行の権利はない。無限責任社員は、会社の債務について無限の責任を負わなければならないのであるから、会社の経営に直接関与できて当然なのである。代表社員である河村定一は、この方式を、「ドイツにこういう会社が実際にあることを知り……」採用したのであるが、合資会社の制度は、中世イタリヤで行われたコメンダに起源をもつ。コメンダは、当時、資本家が利息禁止法をくぐるためと企業危険を投下資本に限る必要から発達したものであった。 当時の函館に於いてはコドモ印製綿所のみならず、斯様な形態の会社が次々と設立されていたのでコドモ印製綿所が特別に先端を切ったわけでなく時勢の然らしめる形態ではなかったかと思う。

今、コドモ印製綿所の、当時の株主組織を見る時、無限責任社員が全て、河村家の同族で占められているのは、明治の頃の三菱合資会社の例を見るまでもなく 「企業に法人たる性格を与え利益、財産、責任の帰属を個人と区別し、しかも、事業の所有と経営を一致させて、飽くまで個人事業たる特色を保つためには合資会社組織が最適である。」と考えた結果であったかもしれない。

この時、西村源二郎は、無限責任社員に任命され、本社業務執行社員として、当時の幹部の中から抜擢され、その辣腕を振るう地位を得るのである。弱冠二十二歳の時であった。

そして、蓬莱町にあるレストランで合資会社発足の慰労会が行われた時、源二郎は周囲に臆することもなく、次のように挨拶をした。

「商売発展の原動力は、外にあるものより内にあるものの活用です。内にあって活用していない最たるものは自分の頭脳です。その他、今、会社が持っている土地、店、経験、お客さん、仕入先、店員、家族の力、信用力、そして暖簾です。今、店が生まれ変わり、資本も充実した時、これらの力を最大限に活用し、会社の売上を五年のうちに五倍に引き上げようではありませんか」

|

|

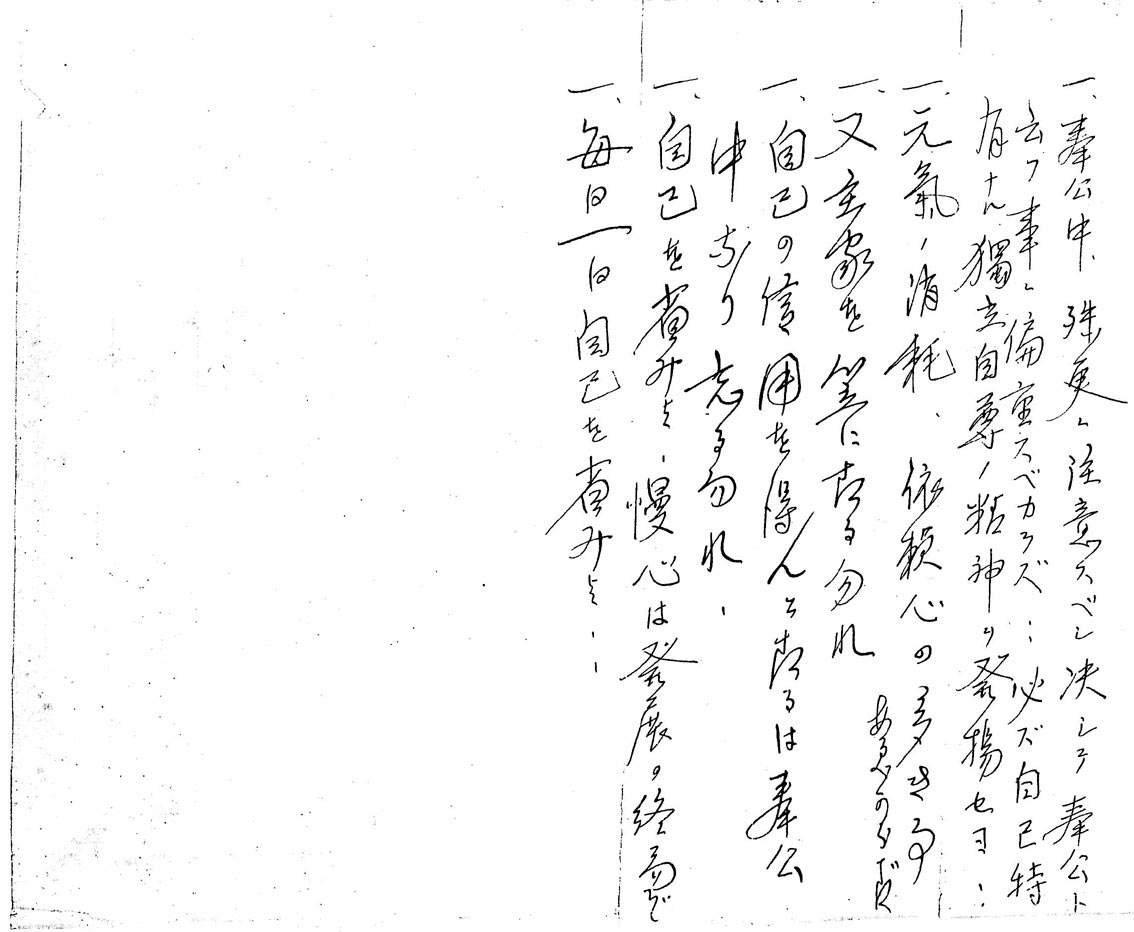

「大正拾壱年、七月廿七日ヲ起算シ、以後拾ケ年間、コドモ印製綿所、或ハ其都合二依り奉公先ヲ索メテ勤続シ、其間ハ無型的ノ財産ヲ得ルコトニ勉ムル事何故ナレバ大皮高楼ヲ築カントスルニ其地盤ヲ固クセザルペカラズ。徒二事ヲ急グハ崩滅ノ基ナリ(弐拾参歳〜参拾参歳)

其后ハ、時期ヲ見テ充分二準備ヲ整へ独立ノ旗ヲ上グベシ。軽挙妄動ハ禁物ナリ。併シ充分将来無限ノ発展ヲナス事ヲ得ル方法二依リ着手スベシ」

源二郎の決意表明でもあろうか。現存する唯一の資料からの引用である。大正拾壱年七月廿七日が源二郎の人生の一起点であった事が明確に伺える。

大言壮語した五年後は昭和二年に当たるが、源二郎はコドモ印製綿所の総支配人となり、それまでの人生の最盛期を迎えるのである。

大正十一年八月一日、函館は区制を廃止し、市制を執行し函館市となった。

「今月今日より愈々本道六区に市制が実施され、市民の代表機関たる市会の権限は、法律上拡張されたことは市民の福利増進のため喜ぶべき事である。市民は、本道政史上の一新紀元に際し克く其権利義務を尊重して自治体の順調なる発達を図り強固なる基礎を樹立して市民の名声を高むることを期さなければならない。吾函館は、明治十三年、区長村会法制定と同時に同法に準じて区制を開設されたる本道自治制の発祥の地である。其施設経営の実際に徴しても、府県都市と何等劣る所なく、着々其歩歩を進めて来たが明治三十年十月札幌、小樽と共に区制を施行されたのは聊か一日の長ある権威を失したる感なきにあらざるが而も尚市制実施の第一声を揚げたる誇りを享有している。経済なり人口なりを比較すれば他の五市に勝ることも争ふべからざる事実である。併し今日の状態を以て満足することは出来ないから、今後に処するために更に緊揮一番の努力を要する。・・・・・・」

八月二十七日から、函館市制祝賀の日が始まった。函館公園で全市民参加の祝賀の式典が行はれ、町の要所では余興場が設置され、茶番と活動写真で人を呼び、花電車が通り、市民の提灯行列が街を練り歩いた。

新聞には

男 振 を 上 げ た 函 館 市 の 笑 顔

け ふ を 記 念 に

祝 う 満 都 の 賑 ひ

街 か ら 街 に

歓 び を 撒 く 花 電 車

勇 し い 小 市 民 の 万 歳

とある。

大正十一年は、そのように、函館市、コドモ印製綿所、河村家など、波瀾の多い年であった。然し、明るい将来を予感させる年でもあった。 源二郎は、本社業務執行社員として、金融、商品、人事などを担当し、一段と重くなった職責を全うすると共に、創造性の豊かな会社運営に、徐々に、その能力を発揮し始めていた。

会社としては、

「更に一層の充実を図るために、原料其の他の合理化と機械設備の増強」に力を入れると共に「戦後の物価騰貴と資金不足は各種の企業に波及した。従って、会社においても仕入先に対する約束手形の必要性」が重要視され、源二郎の発案により九十日決済方法を採用したりした。更に、円満な労使関係の基礎を築くために、これも源二郎の提案にとり、研究会制度を採用する事とし、工場員、女工、店員、の三部会に分け、月一回、定日に行うことを取り決め制度化したのである。ここでは社員の待遇改善事項、奨励金の支給方法、教育問題、貯蓄の奨励など、直接間接に社員の生活に関連する事項を話し合い、事業推進事項として日常業務に反映させることにしたのである。

また宗教関係者を招聘し講話会を開き社員の精神修養にも力を入れたのである。これらの事項は、後年、源二郎が独立を果たし、会社運営に当たった時に、自らも経営政策の一環として採り上げた。

そして大正十二年となる。

大正十二年八月の初め、源二郎に縁談が持ちあがった。初秋の気配が漂う頃で、大正十二年九月一日、関東大震災が起こる一ヶ月前の事であった。

源二郎の結婚については、河村スエの事などもあり、織右工門も定一も源二郎に対し、それとなく責任を感じていたのである。源二郎も普段、定一には、

「兄さん、良い女(ひと)が居たら御願いします。」

と頼んでもいた。会社の責任ある立場でもあり、世間の信用を得る為にも家庭を持つ事はその時の源二郎にとって大事な事であり、その適齢期でもあった。

「やはり、優しくて、心掛けの良い女。それに美人が良い。」

「源さん、高望みは駄目だよ。源さんには心の優しい女が似合う。」

定一は冷やかし半分に、そう言うのだったが、源二郎自身は人に頼る意思は毛頭なく、自分の伴侶は自分でという意思を強く持っていた。しかしある日、

「鶴岡町の、店の近くの石炭屋さんが、あんたに是非紹介したいと言って来た。なかなか良く出来た娘さんらしい。どうだろうあんたの苦労話もしておいたけど・・・」と定一が話しを切り出した。

鶴岡町の石炭商に関係する女性だった。石炭商の名称を「奈良売炭所」と言い責任者の名前を奈良政二と言った。河村蒲団店の向かい側、函館駅側の、函館港の埠頭に近い同じ鶴岡町に店を構えていた。コークスと石炭の卸販売を事業の目的としていた。河村蒲団店と工場で使う燃料は奈良売炭所から 買い入れていたが、コドモ印製綿所が近郊の上磯で、石灰の製造業を営んでいる関係で、定一と奈良政二は時々顔を合わせ「石炭と石灰」で話し合う機会があったのである。奈良政二は、まだ三十歳を超えたばかりの働き盛りの若店主であった。

★ 奈良売炭所

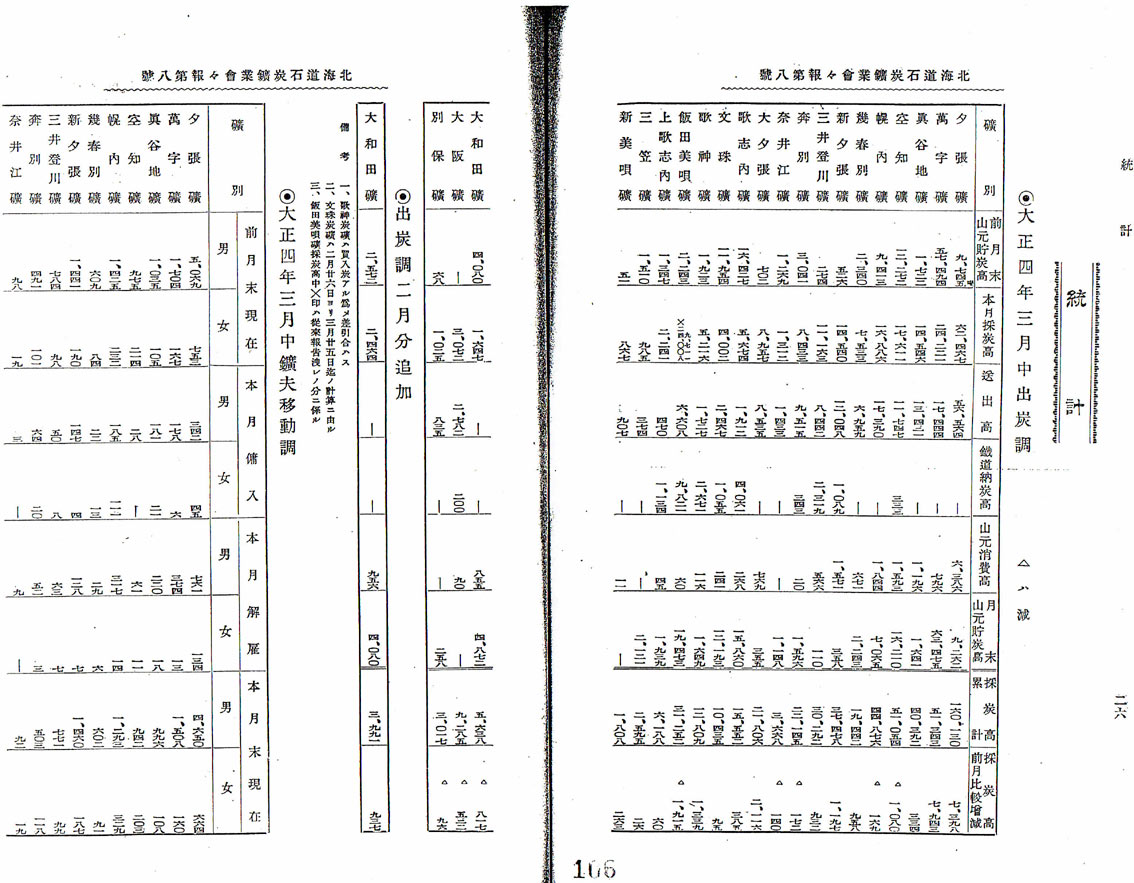

当時、函館には石炭業者が九軒程あった。北海道炭鉱汽船、三菱鉱業、山下鉱業、鈴木売炭、谷藤、佐々木、函館鉱業、大倉炭鉱汽船、などであり、奈良売炭所は、その一角を占めていた。その中でも、奈良売炭所の取扱高は一二を争うものであった。 北海道の石炭採掘は、石狩、天塩、釧路、胆振、の四個国に跨っていたが、中心は石狩であり、石狩のなかでも、空知がその主流を占めていた。炭鉱採掘の一番手は、官営から採掘権を得た北海道炭鉱汽船(株)であり、明治三十五年以来、事業活動を続けていたが、その他にも多数の開発業者が軒を連ねていた。山下鉱業、三菱鉱業などで、空知の炭坑の所在地は北海道空知郡三笠山村の周辺であった。

北海道炭鉱汽船は、その中の、幌内炭鉱、幾春別炭鉱を主とし、山下は幾春別字奔別炭鉱を採掘しているという具合であった。

奈良政二の父親は、奈良義路と言い、長男の奈良義一と共に、三笠炭鉱の代表者として大正の初期まで

2、幌内炭鉱奈良鉱業所

|

の二鉱業所を経営し、他の炭鉱業者と鎬を削っていたのである。(工藤忠男氏談)

しかし、大正九年から十二年にかけて、沿線炭鉱要覧から三笠炭鉱の名は消える。明治、大正初期の黄金時代が、そのまま続いたのではなく、採掘尽くし、廃坑となったのかもしれないが、おそらく、採掘権を、大手業者に譲渡したのかもしれない。そして、奈良義路が大正九年から十一年にかけて所有していたのは、大正四年六月に試掘権を得た、北海道石狩国空知郡栗沢村地内に所有する美流渡炭鉱のみであった。この美流渡炭鉱も実際の所有者は三菱鉱業株式会社になっている。この過程は別紙参考資料で明らかである。 三笠炭鉱は、その販売機構として売炭所を札幌、小樽、室蘭、函館に置いていた。その函館の売炭所の責任者が、子息の奈良政二であったのだ。函館の石炭需要は年々増大しつつあった。一般家庭に燃料としての石炭使用者が増えると共に、漁場用、船舶用、工場用も増大し貯炭設備の拡張が取り沙汰されている頃であった。

大正十二年二月八日付の函館新聞夕刊には次のように書かれている。

「貯炭設備の必要 長万部鉄道完成するも炭価軽減は六十銭位」

函館市内に於ける一ヶ月の石炭消費量は約二十万頓なるが、市内現在の貯炭場は三菱、 山下、大倉炭鉱汽船、鈴木売炭、谷藤、奈良、佐々木、函館鉱業、等、五千五百七十三坪四合四勺にて貯炭量、一坪六頓とし、三萬二百七十一頓を収容するに過ぎざるため…………」

という記事があり、奈良の名が出て来ている 。

奈良売炭所は、従業員、二十数名の小規模の支店であったが、売上高は、函館の同業者の中でも一、二を争い、活気の溢れた店で、需要と供給の操作を店で行い、賑わっていた。その従業員の中に、工藤徳治がいた。店の総括責任者であり、当時、四十三歳であり、奈良義路に仕え、幾多の困苦に耐えた苦労人で、三笠、札幌を経て函館で勤務していた。容姿端麗、温和で事務能力に秀でた人物であった。その工藤徳治の長女の「工藤とよ」が源二郎の縁談の相手であり、その時、二十歳であった。

★ 工藤家の歴史

工藤家は元々岩手県の出であった。工藤徳治の父、工藤常松は弘化弐年、岩手県二戸郡田山村で生まれた。父の姓は関専右工門と言い、元々は関姓であったが、文久弐年四月 、秋田県鹿角郡花輪町に居住する工藤清七の養子となり、工藤清七の長女、イシと結婚し、工藤を継ぐことになった。

明治七年四月五日、常松は妻子携帯し分家し、同じ花輪町に転居する。常松三十歳の時である。妻イシ、長女シュン、長男(早逝)の四人であった。鹿角郡花輪町は現在の鹿角市である。鹿角郡は、秋田県の北東端に属し、青森県、岩手県に接し、花輪町、尾去沢町、八幡平が郡に属していた。

|

| 岩手県田山村と 尾去沢鉱山 |

この花輪町に奈良義路が住んでいた。

この鹿角郡を始めとし、秋田県には奈良、工藤、関、を名乗る家が多い。奈良は、奈良盤松(秋田銀行頭取)は、全国的な有名人であり、其の他、奈良真志(海軍主計少尉。漢詩人)奈良真令(文人)奈良専二(農業指導者)等、奈良姓は数多である。奈良氏の発祥を探るとき、鹿角四頭(かつのしとう)が浮かぶ。中世期、鹿角郡に勢力を張った、成田、安保、奈良、秋元、の各氏を指して鹿角四頭と言うのだが、この呼称は戦国期に始まっている。成田氏と奈良氏は同族であり武蔵国騎西郡の成田郷と奈良郷の苗字として、鎌倉幕府の御家人であったが、成田助綱の鹿角郡地頭補佐を端緒とし、奈良氏が成田一族として、所領を分譲され、奈良家が鹿角郡に根着くことになったのである。

奈良義路は、この系譜を祖先に持つ事は確実なのだが、今、西村源二郎の生涯を辿る時、傍外の事なので、これ以上の探索は行はぬ事とし、又、行うことが出来ぬのも現実なのである。

奈良義路はおそらく若年の頃から鉱山職に就いていたものと推察される。

秋田県には明治初年より明治二十五年頃迄、地元の尾去沢鉱山、阿仁鉱山を始めとし、大小四十五の鉱山が散在していた。 何れも金、銀、銅、亜鉛を産出していた。尾去沢鉱山のうちの、尾去沢銅山では、古くから、川口、青山、沢出、奈良、岩屋の五家が山先役としてその繁栄を担ってきた。

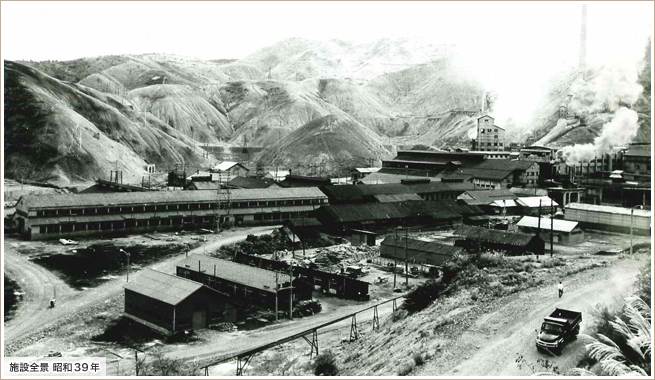

|

| 昭和53年閉山の 尾去沢鉱山 |

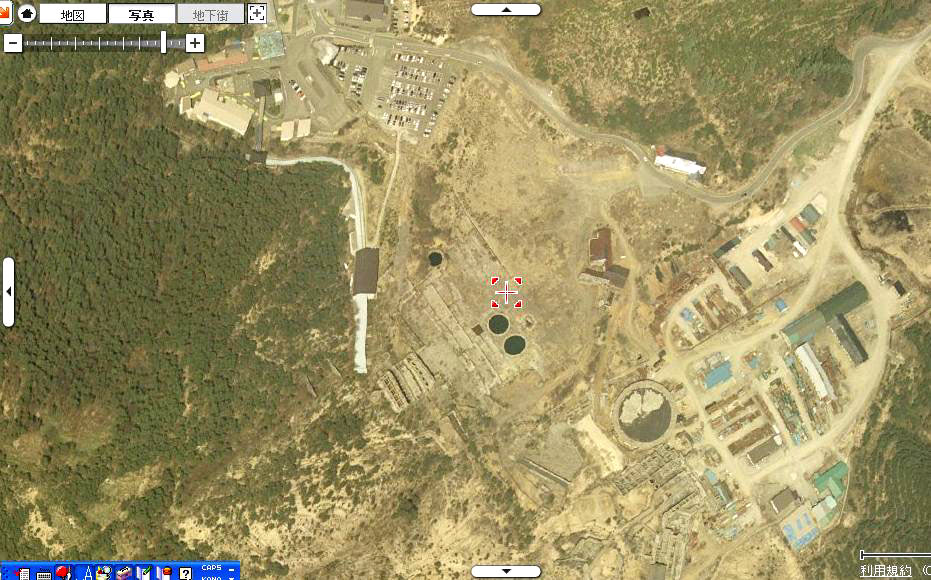

奈良義路も、この奈良の系列の何れかに属し、鉱脈の発見、発掘に天才的な力を発揮していたと思われる。そして、主な活動の場は地元の尾去沢銅山を含めた尾去沢鉱山であった。その理由は三菱鉱業との関係にあった。 尾去沢鉱山は、原始より種々の鉱山主によって開発され、引き継がれてきたが、明治三十二年、岩崎家の手に帰した。 その後、明治二十六年三菱合資、大正七年、三菱鉱業、昭和二十五年、太平鉱業、同二十七年、三菱金属鉱業、同四十七年、尾去沢鉱山と社名が変更されたが、一貫して採掘、選鉱、精錬を行い昭和五十三年閉山している。 後年、それも大正四年六月二十八日、奈良義路が北海道空知郡三笠山村栗沢村の美流渡炭鉱の試掘権を得た時の鉱業人が、三菱鉱業株式会社であり

|

| 昭和39年の尾去沢鉱山 |

しかし、奈良義路自身は典型的な鉱山技師であり、大きな野望を抱いた豪放な男であった。そして、 秋田県鹿角郡花輪町において、工藤常松の長女、シュンと結婚するのである。

名実共に、奈良、工藤家は縁戚関係となり固く結ばれるのである。義路、 シュン共に二十代の若さであった。

明治十八年九月、長男、義一が誕生する。二十年、次男、政二が誕生する。長男義一に関し、秋田県人名辞典には次のように記されている。

奈良義一 (明治十八年九月〜)

鹿角郡花輪 義路の長男 明治二一年四月

父と渡道 四四年七月明大商科卒

北海道鉄道管理局経理課 大正元年一一月退職

空知郡三笠山村三笠炭鉱を経営 札幌に売炭所を設け

六年一月から空知郡栗沢村美流渡炭鉱を経営した。

札幌区北八条西六丁目一

△北海道人名辞書 大正十二年九月

とある。この辞書には義路の項が無いのが不思議である。

|

| 尾去沢鉱山上空写真 |

奈良義路、シュン、義一、政二の家族四人が渡道するのは明治二一年四月とあるから、義一は四歳、政二は二歳の幼児の頃である。義一は明大卒であるが、成人後、札幌から上京し、勉学したのであろう。

鹿角郡花輪町からは既に多数の人夫や職人が北海道の空知に進出していた。義路はその数年前から単身で炭鉱調査のため鹿角と北海道の間を往き来していた。本格的に北海道進出を狙っていたのである。

明治二十年代の秋田県の農民、特に小作農民は、高額小作料のため、生活は苦しく、地主からの借金に頼らざるを得なかったのである。勢い、北海道への移民が増えて行った。 「明治二十一年、91人だったのが二十五年には4,187人となり、その就職先は、農業552人、漁業874人、工業、215人、商業、666人、雑業1,664人、不詳216人となっている。工業の中には、炭坑労働者も含まれており、広川禎秀氏の研究によれば、明治三十四年(一九〇一年)の夕張炭鉱坑夫、3,784人中、秋田県出身者が、477人(12.6%)を数えている。農民から労働者への転化は、この時期に於いて、既にこのような形で進んでいたのであった。」(秋田県の百年---田口勝一郎)

この夕張移住は重要である。夕張市史にも次のような記事がある。

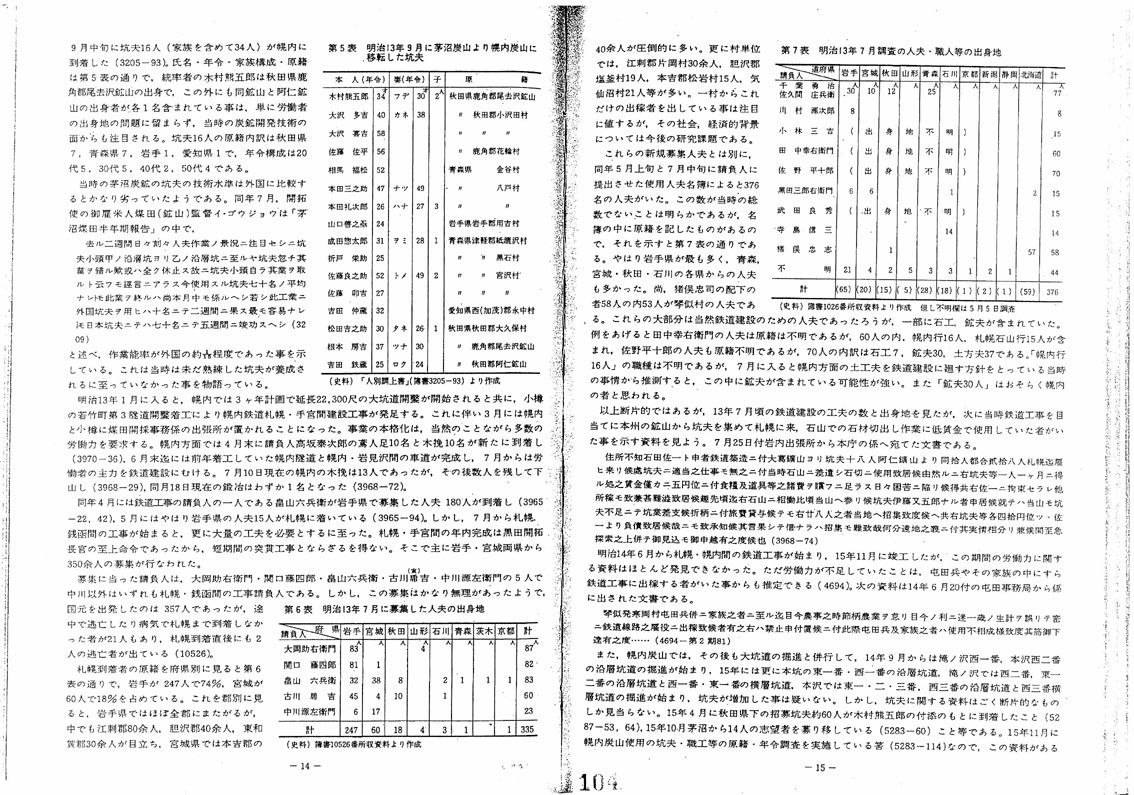

「九月中旬に、坑夫一六人(家族を含めて三四人)が幌内に到着した。氏名、年齢、家族構成、原籍は五表の通りで、統率者の木村熊五郎は、秋田県鹿角郡尾去沢鉱山出身で、この外にも同鉱山と阿仁鉱山の出身者が各一名含まれている事は、単に労働者の出身地の問題に留まらず当時の炭鉱開発技術の面からも注目される。坑夫一六人の原籍内訳は、秋田県七、青森県七、岩手県一、愛知県一、で、年齢構成は二十代五、三十代五、四十代二、五十代四、・……」(夕張市史)

この記事は明治十三年九月の事であり、秋田鉱山と空知鉱山の深い結び着きが推測できる。新参の空知の鉱山は鉱山経験者を求めていたのである。この年以降、秋田、岩手、青森からの移住は一層強まって行く。

工藤常松が戸籍を鹿角郡花輪町から北海道札幌市北八条西六丁目に移すのは、明治三十五年六月の事であるが、工藤家の家族の移住は、それ以前から始まっていたと推測される。戸籍の異動の遅れは当時は珍しい事ではなかった。数十年も遅れて届け出ることなど日常茶飯であった。 工藤家の北海道への移住は、勿論、生活の安定の為であったろうが、新興の炭鉱への強い期待感と、奈良義路の積極的な事業運営に対する信頼と協調心からであったかもしれない。 北海道移住後、工藤常松自身は高齢でもあり、札幌市に定住した。

|

| 幌内炭鉱資料 |

|

| 炭鉱出荷資料 |

次男、富治、三男、徳治は、炭鉱の最前線である夕張、三笠に転居しているが、夕張が最初の生活地であったと思われる。 空知管内で、明治初年より採掘されていたのは三笠村の幌内炭鉱で、これは、官営より、北海道炭鉱汽船が権利を譲り受け開発していたが未開発の鉱脈も多数残存していた。夕張炭鉱は未開拓であり、他地区からの移民は、その頃は、未開の夢を見て一先ずは夕張に集中していたのであった。 奈良義路は、その辺の事情は知り尽くしていたのである。 工藤常松の三男、工藤徳治が茨木チョとの婚姻を北海道夕張郡登川村に届け出るのは明治三十七年一月七日の事である。同時に長女、工藤とよの出生を届け出るのも、同じ明治三十七年一月二十一日である。工藤とよの正式な誕生日は明治三十七年一月十五日である。不自然な届け日の接近であるが、事情があっての事であろう。登川村の設村は明治二十三年八月七日であり、とよの誕生は、設村から十四年後のことになる。 夕張郡は人跡未踏の山の中に石炭の露頭が発見され、開発が進められて出来た純粋な炭鉱の村で、美唄や、芦別などのように、元々農村として開拓が行われたところに石炭が発見された村とは異なった発達をしたのである。

夕張郡は、地形の複雑なこと、広い後背地がないこと。交通が不便な事などで強力な関連産業が発達しなかった。そのために一つの封鎖的な世界を作りあげ、石炭産業の盛衰と共に歩み続けざるを得ない運命にあった。夕張郡登川地区の鉱脈露頭は明治三十七、八年頃であった。丁度この頃、工藤とよは誕生したのである。正に夕張郡の炭鉱開発の草創の時であった。 この登川村での試掘権は最終的に奈良義路は得られず、明治三十九年、その後の奈良氏の根拠地となる、空知郡三笠山村大字市来知村に、工藤徳治は移動することになる。既にここには、兄である工藤富治も居た。ここで奈良義路は二ヶ所の鉱脈の試掘権を獲得する。

一、空知郡三笠山村大字市来知村椴松沢

二、空知郡三笠山村大字幾春別村市街地

一を幌内炭鉱奈良鉱業所と呼び、二を、幾春別奈良鉱業所と呼んだ。

二鉱業所を総括して三笠炭鉱と称し、代表者が奈良義路であった。

事業の規模の概要は「奈良売炭所」を参照し判断されたい。

工藤富治、工藤徳治の兄弟は、ここで坑内、坑外の仕事を統括し坑夫の管理にあたった。坑内の作業は採炭、掘進、であり、坑外の作業は、運搬、土木、配管、電気機械、上木、排水など様々であった。これらを管理するのが任務であった。

|

| 北炭幾春別炭鉱錦坑口 |

|

| 往時の幾春別駅 |

工藤徳治が、分家独立するのは大正拾年四月七日の事であるが、その間、長男、徳雄が明治四十三年壱月拾五日に空知郡三笠村に於いて誕生し、弐男、忠男が、大正五年参月四日、参女、ゆり子が、大正八年六月弐拾日に、空知郡三笠山村大字三笠鉱用地に於いて誕生している。そして、父の工藤常松の戸籍から分離独立するのであるが、この時の本籍は、空知郡三笠山村大字市来知村第一農区であった。

工藤とよは、この時、十八歳になっていた。工藤とよは、おそらく、父母を助け、少女時代を鉱区に於いて過ごしたと思われる。

しかし、「長ずるに及んで、札幌に於いて中等教育を受け、更に婦道研鐙の為、上京、勉学の傍ら、家事見習をする等、少女時代から親の許を離れていた……」と、

八代定一氏は記している。中等教育を受けるのも、上京して勉学するのも全て、奈良義路との叔父、姪の関係であったと思われる。

当時、奈良義路、シュン夫妻は、札幌の住宅を奈良義二に譲り、本人と家族は、東京都杉並区高円寺一九八−三に居住していた。とよは、ここで、花嫁修業に精進したのである。 この間の事情を西村康之氏は。時空遊悠浪漫”で次のように記す。

「私の母親は明治三十七年一月十五日、工藤徳治の長女として北海道夕張郡登川村に生まれた。夕張は、その当時、炭坑を掘り当てて、大金持ちを目指す、いわゆる山師が多く、工藤徳治の姉は、奈良氏に嫁ぎ、奈良氏は、やはり山師であったが、炭坑を、いくつか掘り当てたお蔭で財をなして、東京に住み、男爵の地位を持つまでの生活をしていた。徳治は、字が綺麗で、事務の能力に秀でていたので、奈良氏の事務の仕事についていた。 私の母親は、奈良氏のもとで、行儀見習に、三年間、花嫁修業中に西村源二郎と知りあったのである。奈良氏には、東大出の娘がいて、同じく、東大出の外交官、加藤氏と結婚して、長く外国生活をして豪奢な生活を送っていたが、五十歳の若さで死亡している。 西村源二郎は、後に妻の従兄弟に当たる加藤氏を、日本ミシン株式会社の顧問として迎え入れたのである。 私の母親は、とよと言い、東京時代はモガを自認する絶世の美人であったようで、……」とある。

西村康之氏の記述は、詳細に至らないが、概ね正確で、補足するとすれば、とよの行儀見習期間は、大正八年から十一年の三年間が予想される。源二郎はこの頃、東京には居らず、函館に居たので、東京で知りあったのではない。奈良氏の東大出の娘とは、奈良義路の長女、トヨ子であり、東大出の外交官とは、加藤三郎である。加藤三郎は、記述の如く、日本ミシン株式会社の顧問となっている。

大正期の加藤三郎の外務省に於ける役職、地位は、外務書記官調査部第四課長であったかもしれない。最終的な加藤氏の住所は、東京都文京区大塚2−1−18であった。

工藤とよが、札幌で中等教育を受け、東京で行儀見習中の頃、三笠村大字市来知村は、どのように変貌していたか? 市来知村の盛衰は明治期にあった集冶監の推進と共にあり、明治三四年(一九〇一年)の分監廃止は、それまでの盛況を一変し、商工業者を中心とする市街地は急速に寂れて行った。

即ち、市来知市街の戸口は、廃藩の明治三四年以降、戸数が減少し、大正二年、一〇二戸あったものが大正十三年には戸数六十戸と減少し、かって、空知の都として、有名を馳せた市街地の面影は失われていたのだった。

大正十年前後は、荒物雑貨、農機具、鍛冶、文房具、豆腐製造の三。四、戸となり、もはや、市街地とは言えないほどに衰退して行く。それが原因とも思えないが、大正三年十二月、奈良義路は、三笠炭鉱の試掘権を赤松茂四に譲渡し、新たに、大正4年六月、空知郡三笠山村字栗沢村にある美流渡炭鉱、五三耳五六十坪の試掘権を獲得する。奈良義路、義二、真一、が鉱業権者となっている。

開坑年月が、大正六年一月であったが、鉱業人が三菱鉱業となっている。

栗沢村は、北は、ボロモイ川、南は夕張川、及び、ウェンペツ川、東は山脈を以って幾春別村に境し、西は、幌向村に接する位置に在った。当時、戸数、七九五、人口、三、五七三人で農業を主とする村であったが、既に、北海道炭鉱汽船の萬宇炭鉱が開坑し、志文鉄道の開通と共に、沿道炭鉱も開発されつつあった。

奈良義路の美流渡炭鉱は別名、奈良炭鉱とも呼ばれ、(角川地名辞典による)この村の主流を占めて行く。 現在の空知郡栗沢町、美流渡末広町、美流渡東栄町、美流渡錦町は、奈良炭鉱の開発と共に、市街地として発達した町なのである。

最盛期、この村には、多数の鉱員住宅が、軒を連ねていたのである。 美流渡炭鉱(奈良炭鉱)は、その後、東幌内炭鉱、北星炭鉱と名を替え、昭和四四年の閉山まで採炭を続けて行くのであるが、その過程については、筆者の調べの及ぶ所ではなかった。

|

| 岩見沢市奈良町周辺図 |

別に注目すべき事がある。 現在の岩見沢市奈良町についてである。この町は、元は、岩見沢市の一部、一の沢、ワシノ沢、滝の上、ミユルトマップ、などの国有地で、大正期、清水町を含めたこの地域が、石油試掘の地区であったことにより、石油の沢、石油沢と通称されてきたが、炭鉱開発に功労のあった奈良義二の名に因み、昭和二十六年に、奈良町と改称され現在に至っていることである。ここから、奈良義二の岩見沢に於ける活躍が偲ばれると共に、奈良親子の残した事業の功績の偉大さが伝わってくるのである。奈良親子の事業の偉大さは、地域産業に残した功績と共に、北海道炭鉱史に燦然として光輝いているのである。

工藤徳治が、衰退しつつあった市来知村を離れ、札幌区北一条東六丁目に戻るのは、大正拾壱年七月のことである。この月、三男、繁が誕生している。

この翌年、大正十二年の始め、奈良政二の経営する函館奈良売炭所の管理責任者として、家族を引き連れ、函館区新川町に移住するのである。この頃、長男、徳雄は、函館師範学校に於いて学び、工藤とよは、東京を引き揚げ、函館に戻って来ていた。

関東大震災

大正十二年八月二十六日、総理大臣、加藤友三郎の死により、内閣が総辞職した六日後の大正十二年九月一日午前十一時五八分、関東大震災が勃発した。震源は、東京の南東、約一〇〇キロの相模灘の海底で、マグニチュード、七・九の烈震であった。函館新聞は、九月二日付にて、その第一報を次のように報じた。

東京を中心の大地震!

四方二、三十里に渉る被害

交通機関杜絶の為の東京は今や全く孤立の状態 水源地の破壊、各所の火災 東京の大地震と大火(一日午後十一時三十分青森発) 本日正午東京方面大地震あり。電信電話不通となったが、無線電話又は鉄道タブレット電話により、漸く青森運輸事務所に到達せる情報左の如し

一日、午後八時入電震源地は箱根付近らしい。

東京深川大火 横浜大火(一日午後九時二十分入電)

午後八時までに下谷、浅草、南千住、神田、深川、本郷全焼した。

大宮工場倒潰、死傷三十名、田端機関庫倒潰した。常磐線利根川鉄橋破壊、土浦荒川間 第八一四列車脱線転覆、即死六、重傷三十、軽傷無数・・・

横演にも大火 市民は汽船に避難 (一日午前零時青森発)

横演海岸線通りに火災起こり市民は港内に碇泊中のロンドン丸、パリ丸に避難しつつあ り倒潰家屋多数 被害甚大……

横須賀の海嘯 (一日午前零時青森発)

午後十一時半青森運輸事務所仙台鉄道局の電話によれば横須賀方面海嘯起こり、横須賀鎮守府が浚はれたとの説あるが真偽如何確かめる途がない。震源地は箱根附近らしく思はれる。

東京の死傷十五万 宮内省其他続々焼失

この日から半月ほど、連日の如く函館新聞は大半のページを震災の報道に当てた。 この記事を、函館市民は、固唾を呑んで読んだ。コドモ印製綿所でも震災の話題で持ち切りであった。源二郎自身も思い当たる事があった。源二郎が勤めた神田竜閑町の三國屋も、千住の製綿工場の竹村工場もこの災害の渦中にあるはずであった。源二郎は西川町にある電話局に駆けつけ見舞いの電報を打とうとしたが、打つ者が殺到し、局は大混雑の最中であった。そして、東京とは全て不通であり、連絡は不可能であった。

恩義のある二人の責任者に何等かの見舞いの意思表示の必要があることを源二郎は痛感していた。震災の被害は増大し、連日紙面を賑わしていた。多少、交通が復旧した頃、函館からも救護隊が帝都に入った。

「西郷銅像前で、北海道庁班と合した。函館救護隊、三十五名を救護、捜索、炊事の三部に分かち、十五名の救護係は道庁の自動車三台と、外に馬車七台で、東北、北海道に避勤する罹災者を上野停車場へ運搬して居る。捜索係は、主として、函館出身者の捜索に従事するし、炊事係は、軍隊から米を貰って来て、飯を炊き、上野の避難者に配っている。どの停車場も避難者を以って充満し、三日も停車場に居るが、未だ汽車に乗れないと言っているものがいる。大宮から以北は、停車場と言わず道路と言わず蟻の這い出ずる隙もなく軍隊を配置して、無資格者の入京を差し止めているから到底入京することは出来ない。本所、深川は、最も悲惨を極めていると聞き、行ってみると全くの全滅で、本所の陸軍被服廠の死体は真に山を為して居る。……」(函館救護隊の報告より)

また、函館の聯絡桟橋には災害地からの避難者が帰ってくる。

「鉄道の聯絡桟橋には、朝、昼、夜にかけ、約一千名以上の避難者がやって来るのである。十一日は生憎の雨で、すぐ休憩所へ飛び込まれるが何れも一日以来の疲労と、幼いものの手を引いたものや、老いたるもの、又は負傷者も交じっている。救護隊の人、学生、青年会の手厚い介抱の下に、漸く辿り入ると云う状態で、ソシテ昼は、四百四十名と云う大多数のうち、二百六十名は、函館降りで、主に福山、江差、近い所では、下海岸のあたりから雇はれて行った、東京紡績の女工で、人の顔色をして居ないのへ、会社側と在郷軍人が六名ばかりついて来たので、一時、市内栄町同会社出張所に身を落ち着けさせ夫々郷里に帰らしむると云うが、彼等女工の身の上に同情した愛国婦人会や髪結ふてやる人が涙を注ぎ、避難の話に、斯うして世話をするだけ、地震 火災の心配のない私等はドンナに僥倖かしれません。出来る限りのお努めをしましょうと今度は誰彼なしに特に桟橋に於ける婦人の働きは目覚しいものだ・・」

函館市内の物価は塩鮭、鶏卵、馬鈴薯、鉄材、板硝子、陶磁器、セメント、織物、建具、等、次第に高騰して行く。

このように函館も震災の影響を大きく受けて行く。

震災の渦中に、第二次山本権兵衛内閣が成立した。山本内閣は官僚内閣であったが有能な人材を揃えていた。関東大震災は、一方で、朝鮮人の虐殺、大杉栄夫妻の虐殺と云う副産物まで生み出し、社会不安なども引き起こし、それでも次第に沈静化していったが、その損害は、膨大な額にのぼった。震災後の渦中にある時に、第二次、山本権兵衛内閣が成立した。山本内閣は官僚内閣であったが、有能な人材を揃えていた。関東大震災は大災害の一方、朝鮮人の虐殺、大杉栄夫妻の虐殺と言う副産物まで生み出し、社会不安を撒き散らし、それでも次第に沈静化して行ったが、その損害は膨大な額に上った。

罹災者は三四〇万人、うち死者九万一三四〇人、行方不明一万三二七五人、負傷者五万二〇七四人、家屋の全焼は、四十四万七一二八戸、全壊、半壊それぞれ一二万余戸。日本経済の中枢である東京市と横浜港とは殆ど壊滅状態となり、附近一帯の経済活動が、ほぼ一ヶ月にわたって停止した。

物的損害の額について、大は二百億から小は二十七億円まで、各種の推定があるが、日本銀行が推察したところでは、神社、仏閣、書画骨董、図書、船舶、樹木等の損害、商取引中絶や証券値下がり、人畜の被害、救済費用などを除外して四十五億七千万円に達した。大正十一年度の一般会計の予算額が十四億七千万円だから、これだけでも、その三倍にあたる。東京では銀行の本店、一三八行のうち一二一行が焼失し、日本銀行もその一部を焼いた。

源二郎と工藤とよの縁談が動き出しだのは、大震災の騒ぎが沈静化しつつあった大正十二年の十一月に入ってからであった。この年の函館は、冬の訪れが早かった。十一月五日、大沼の駒ヶ岳や、郊外の横津岳に降雪があり、山の尾根まで白く、それが、青い空に美しく映える十一月であった。

「こちらは綿屋風情・・それでも・・」

源二郎は、そう思っていたが、奈良政二も河村定一も熱心に、工藤とよを薦めた。従兄弟に当たる奈良政二は、とよの素性を全て知り尽くしていた。また、奈良政二は源二郎が優れた人物であることを定一や、一部の河村の社員から間接的に聞き、知っていたのである。源二郎は、仕事の知識が豊かであること。仕事が迅速果敢で積極的であること。商機を逸せぬこと。取引先からは信頼され、社員に対しては、義に固く、情に厚く、社員に人望があること。・・等々を聞かされていたのであった。

政二は、それだけで、人柄を察することが出来たのである。正しく河村の屋台骨を背負う幹部であった。

十一月の中旬、源二郎は、奈良政二が連れて来た、工藤徳治と、とよに、初めて、新川町の河村家の居間で出会った。源二郎にとって、工藤とよとの出会いは、正しく邂逅(めぐりあい)であった。一年前の七月、東宮殿下、巡啓の時、歓呼で沸き返る鶴岡町の沿道で、異風な婦人を見かけ、記憶にとどめていたのだが、その婦人が工藤とよであった。源二郎は不思議な因縁を感じ、その時、とよが、将来の己の伴侶になるであろう事をはっきりと予感したのである。 現在、工藤とよの風貌を記す記事は些少である。その中から、二、三ここに記して置く事にする。

大西ゆり子氏提供の写真で見る当時の容貌は不思議に異的である。父親抜きで、母と兄弟との家族写真なのであるが、年の差もあり、本人のみ際立っている。和服を着ているが、異的な容貌なのである。整った顔形、高い鼻梁、魅惑的な眸、

|

| 右端が工藤とよ |

昌之氏は、母親が秋田に祖先を持つ血筋であることを知っていたようである。

三男の西村康之氏は 「とよの長女の恭子でさえ、幼い頃

|

| 15歳頃の工藤とよ |

中居由太郎氏は 「奥様の面影がハッキリと思い出されます。温しい、やさしく、昔の日本婦人のよい面を代表したような心身共に美しい人でした。 私の妻には ”夫は親より大切なものです。 あとで奥様は如何に夫を愛し、信頼されて居られるかと言うことを知り深く印象に残りました。」と記す。

この様に、工藤とよは、精神もまた、優れた女性であったのであろう。それまで、奈良義路に仕え、人生の機微を知り尽くしていたのかもしれない。 奈良政二も河村定一もこの縁談に熱心であった。定一は、 「たかが綿屋ですが、源二郎は、今は、うちの代表社員で蓄えも充分あります・・」

と、会社の株主名簿を見せながら、政二や工藤徳治に対する説明も怠りがなかった。

とよは、明治三十七年生、二十歳、源二郎が、明治三十三年生。二十四歳で、源二郎より四歳年下であった。

とよは、夕張、市来知、札幌、東京と、転々とした生活を経ながら、花嫁修業を積み、和裁、洋裁を始め、家事の全般を習得しているようであった。

この時、源二郎は、政二より、奈良と、工藤の血縁をも知らされたのである。

余談であるが、潤徳会報の告別式参列者御芳名の中に、奈良恵一、奈良アイ子氏の名を見出すことが出来るが、両氏とも、奈良義路氏の末裔であり、恵一氏は、政二氏の子息なのである。戦後、恵一氏が石狩、月形町の郵便局長時代に源二郎、とよ夫妻が恵一氏を訪ね、歓談を共にしていることを聞かされた。恵一氏の夫人、照子氏は現在、札幌市豊平区に居住し健在である。

源二郎が、この縁談に乗り気になったのは、工藤家や、奈良家の格式に動かされたためでなく、

「少女時代は、苦労の多い職にに就いている両親を援け、その後、独り、親元を離れ人生の修業に努力し、苦労を重ねているにも拘わらず、微塵も擦れる事も無く、明るく、優しさを漂わして活きている。躾もしっかりしている。それが良く分かったからで、贅沢を言えばキリがない。明日の不確かなものより、今日の確実。それが私の信条でしたと後で述懐している。源二郎の心に期ずものがあった。

話はとんとん拍子に進んだ。

大正十三年の正月、源二郎は年賀を兼ねて、工場に近い新川の辺の工藤家を訪ねて居る。そしてこの頃、二人はお互いの結婚の意志をはっきりと確認するのである。

ここに源二郎の残した、大正十三年四月七日付での、「想愛」と題しての、とよ宛ての質問状がある。源二郎の結婚前の決意表明と受け取れるが、これ以後、源二郎の精神の基本となる哲学的な意思の表明とも受けとられる。本文をここに載せることにした。

私は今 自由な青春時代より家庭の真面目な生活に遷んとして居ります

私は形式的な結婚に依らなければ家庭の人になれないのでせうか……

今少し真実味のある結婚の方法はないのでしょうか・・・

多くの友人達はお目出度いと祝って呉れますが、私にはこんな形式に依って・・

何の楽しみが得られ様・・かと考えて居ります・・

動物の本能的欲求を満足させる為の結婚ではない筈だ・・

少なくとも人類として夫婦は互に相愛し合ふ事がなくして完全な結婚なりとは云われまい・・

私は再び来らざる青春(処女時代)をこんな形式的な結婚に依りて破壊したくない・・

今少し真面目な方法に依らなければ・・満足出来ない・・

私は二人が真実の愛情に依りて結婚生活に入りたい・・私は世間の結婚生活が如何なる形式に依りて行われるかは知らない・・が、

多くは何の意識なく只本能の欲求に基きて結ばれるのではないかと思います・・

嗚呼何と浅満しい事ならずや・・こんな具合に結び付けられた二人は只・・

愛情は全然省られ、情欲に依りて結婚したるものなれば、それが消ゆると同時に・二人は冷たい・・

夫婦として同棲しなければならない・・私は・・こんな夫婦生活が怖ろしい・・私はこうした夫婦生活をしたくない・・或いは世の中の人々は・・

こうした生活の中に自然的に愛が芽生へるものであると解釈して居る者もあるが・・私は・・今少し鞏固なる愛を得たいと思います……・

私は世間に聞く姦夫姦婦と聞くだに厭わしき人々の生活の始めに、余りに不真面目な・・

無自覚な道程を辿りたる結果ではないかと思って居ります・・

或は必ずしも斯く断定はなし難きも・・強固なる愛がなく・・故に誘惑に陥りし事は争われざる事なり。 私は此意味に於いて私等の愛が終生不変の永続性を帯びたものにしたいと考えて居ります

強固な愛 純真の愛を要望する訳であります・

私等が斯く考えて行ったならば最初に充分の理解が必要である。又・・

結婚は意識してなすべきものである・・形式にのみ依るべきでないといふ事を考えて戴きたい・・

私は世間一般の形式では満足せず相互的に理解して趣味なり正確を観察してから真の夫婦愛情の夫婦たらん事を望むのである。

私は結婚前より斯くの如く理想を以って貴女の正確なり趣味なりを幾分は味ふ事が出来得た積もりであります・・

又充分愛すべき考を以てここに結婚の形式を執った積もりでありますが・・一応貴女の御考えなり又は希望を御聞きして見たいと思いまして・・

御意見を求むる次第であります・・

青春時代を去るに偲びず、かくは書きつらねました。余りに露骨な箇所もありますが見過されん事を

大正十三年四月七日

この「想愛」の主旨は

「本能の為の結婚ではなく、終生不変の愛に基ずく結婚であること」と単純に理解する事が出来る。

二十四歳の男性が、結婚を前提に、斯くも強い意志を文章によって表現するのは、源二郎であるからこそ出来るのであって、凡人の到底及ぶところではない。

しかし、この決意表明にも一、二矛盾も感じられる。

愛とは何か?を、この時、源二郎は明確に体得していたのだろうか?愛が未知で、神秘であればこそ、哲学的な永劫の課題として生涯、求め続けて行ったのであろう。

作家であり詩人の三木卓は[男が結婚に求めるもの]で次のように説く。

『《結婚》そのものに対して男は種々の期待を持ち、ときには強迫的な観念まで持っでいる・・・ もちろん自然的な欲求として、たとえば性的飢餓から脱して、恒常的な性の相手を得たいということはある。結婚とは性における相互的な専属契約であるから、とくに 性的飢餓に苦しめられている若い男にとって魅力的でない筈はない。それが根本的な原 因であり、男を結婚へ導く餌である・・』

この餌を源二郎は明確に拒否するのである。

『男は一人前に社会的に通用するためには女を獲得しなければならない。一人の女を独占することによって、はじめて、かれは世界にむかって並の男の資格を持つものとして物怖じせずに振舞うことができる。それは雄としての自己確認でもあるが同時に一人の女を所有して、これを庇護するということを社会が要求しているからである・・・・』

源二郎はこの点を充分自覚した上での要求なのである。

そして、

『どんな美しいひとでも、偉大なことを考えているひとでも、そのひとが、この、わたくしという存在をしらなければ、わたくしにとって意味のあるひとではない:…わたくしは、わたくしの運命の起伏にしたがって生き、よろこび、悲しんでくれるひとを望んでいるのであり、亡びるときは一緒に亡びてもらえることこそが大切で、その運命の共有者であってくれることが、まず、第一の条件なのである。

人間は建前だけでは生きられない。事実として、そういうことを、ねがっている自分を無視するわけにはいかないのである・・』

源二郎の願う愛は、二人三脚で、夫唱婦随で、どんな苦難にも着いて来てくれる伴侶であることを心から願っていたのであろう。そこに愛があるのだ、愛が必要だと信じていたのだと筆者は解釈するのだが・・

この質問状に、とよが何と応えかは今では知る由も無い。しかし、とよ自身、期するものがあったに違いない。この質問状から真摯な源二郎の人物像が浮かび、己の人生を、このひとに託すのだという気概と

「今失えば、二度と会えない人」

という思いが一つの合意となって結実するのである。

とよは、この「私の理想」を源二郎の心の証しとして、終生肌身離さず所持していたという。

時に、震災後ではあったが、この年の初め、東宮、裕仁親王と久蓮宮良子女王との御成婚の儀が行われ、震災で打ちひしがれていた日本中に、天皇家を祝する歓喜の声が満ち溢れた。

又、道内の錬漁が盛んで、わけても、岩内での練漁は大漁であった。

大漁々の声がゴメの声と共に同沿岸に満ち々、凄しい光景を呈していた。岩内ばかりか、北海道の鯨の漁場は全てが大漁であった。 これらの縁起の良さに併行したわけでもないが、二人の挙式が六月中旬の吉日に決められたのは、それから間もなくであった。

二人の媒酌人は西村家と工藤家側にそれぞれ二人揃って居た。大正時代の風習でもあったのか?西村家側は河村定一夫妻、工藤家側は奈良政二夫妻であったと推定される。工藤忠男氏は、

|

| 嫁ぐとよ |

両家の媒酌人を「河村コドモ綿社長の筈」と述べている。 河村定一は、この年、大正十三年の四月、 八代目、河村織右工門、隠退し、出資金を定一の名義とし、定一は、名実共に、父の後を継いで、正式にコドモ印製綿所の代表社員に就任していた。

式は新川町の、河村邸で行われたと思われる。

「長い人力車の列が続き、提灯の灯りで情緒豊かな嫁入りであったようです。」(大西ゆり子氏談)

「結婚式は、二、三日続いたようです。」(八代恭子談)

との言葉にもあるとおり盛大なものであったようである。

大正拾参年六月拾壱日、西村源二郎は、工藤とよとの婚姻を函館市に届出た。

この間、日本の政治では、震災の渦中に成立した山本権兵衛内閣が大正十二年十二月二十九日に総辞職し、大正十三年一月七日、清浦圭吾内閣が成立したが、この内閣も、大正十三年六月七日総辞職し、大正十三年六月十一日、加藤高明護憲三派内閣が成立していた。

山本内閣が倒れたのは、大正十二年十二月二十七日に発生した虎ノ門事件(摂政狙撃事件)が大きな要因を占めている。摂政が狙撃されるという事件は、日本近代史上かってない事であった。山本内閣は、直ちに辞表を取りまとめ総辞職したのであった。清浦内閣の総辞職の要因は、政党を主体とせず、閣僚が寄せ集めの内閣であったためで、五月七日の総選挙では憲政会、政友会、革新倶楽部の護憲三派が勝利し、背景の無い清浦内閣は総辞職せざるを得なかったのである。

代わって、憲政会総裁の、加藤高明が首相となり強力な内閣を組織するのである。

それが源二郎挙式の前後の事であった。源二郎の新居は中居由太郎氏によれば 「当時、支配人は、事務所の隣室が住居でしたが・・」

とある通り函館市新川町三〇九番地のコドモ印製綿所工場内事務所の側にあった。

ここの敷地には、河村定一家族の住宅もあり、居住していた。文字どうり職住の接近であった。後年、源二郎が独立し、事業経営に当たった時、重要幹部の殆んどが、職住接近を経験し、この生活に悲喜こもごもであったのである。これは源二郎の新婚時代の住居経験が活かされていたのである。

職住接近では、一日、二十四時間が全て会社勤務の感覚であり、時には住居環境を覗かれる場合もあり、辛労を伴うものであることを考える時、源二郎がこの住居を出て、中島町に移転するまでの約六年間の生活は、

|

| 昭和元年のとよ |

源二郎の将来の進展に強い希望を抱き、未来の生活に限りない夢を抱いていたのである。夫婦の絆は固く結ばれていた。

大正十四年一月一日長男、西村昌之が誕生する。丑年生まれであった。

日を二つ重ねて日の光の明らかに輝くことを示す。物事のさかんな意に用いる・・・。

命名に当たっては、そんな思いがあったのであろう。長子が、西村家を継ぐ遠い未来の輝く日を思い描いていたのかもしれない。 長子の誕生は会社の内外から祝福され、源二郎は喜びで一杯であった。源二郎は、人生の大きな一歩を確実に踏み出したのだと思った。生まれてからひと月が経った大安吉日の日、夫婦と徳治夫婦の四人で函館八幡宮に詣で、子供の無事安泰と、将来の健やかな成長を祈ったのである。晴れてはいたが、杉木立に囲まれた社殿の周囲には雪がうず高く積まれ、頬に冷たい風が吹きつけた。源二郎夫婦と同じように、赤子を連れてお参りに来ている夫婦が三組程居る初春の神宮であった。どの組も明るく輝いて居る。長い石段の上からは藍色に染まった冬の海が見えた。太陽は輝き、泡立つ海の煌きが眩しかった。住吉の海であった。

福は太陽の昇るが如く。運は潮の湧くが如く。

その頃出た雑誌で読んだ福運論が源二郎の心に蘇る。

大海に打ち寄せ、打ち堪える波のどよめき。満ち干す潮の加減、広くして大きく且つ深き人世の海に、運はさながら潮の満ち干の如し。満つれば引き、引けば満つる。而も潮は湧いて尽きることなし。人の運も亦、時に来たり、時に来たらず時に捉えられ、時に捉えられず、而も運は時じくに人の環境に流れ、湧く・・・

数年前、大森浜で誓った海の意思、海が教える哲学を、今再び源二郎は反芻していた。

|

| 河村ふとん年表 |

|

|

|